新闻动态NEWS

您现在所在的位置: 首页» 新闻动态 News本实验室在生科院第十九届lab杯体育比赛中取得佳绩

2019.07.05在2019年6月份结束的“北京大学生命科学院第十九届lab杯体育比赛”中,本实验室取得了优秀的成绩。

朱诗优博士在羽毛球男单比赛中,取得了季军。在羽毛球团体比赛和排球团体比赛中,Weilab的选手都取得了第三名的好成绩。此外,Weilab还与伊成器实验室联合,共同取得了乒乓球团体比赛季军。

事实再一次的证明Weilab的同学们不仅能在实验室默默搬砖,更能在烈日骄阳下激情地挥洒着晶莹的汗水!

本课题组报道CRISPR混合文库筛选新方法

2019.01.282019年1月25日,本课题组在Genome Biology杂志在线发表了题为“Guide RNAs with embedded barcodes boost CRISPR-pooled screens”的研究论文。

CRISPR/Cas9系统作为强大的基因组编辑工具被广泛运用于基因的功能性筛选研究。本课题组在2014至2018年先后实现了针对蛋白质编码基因和长链非编码RNA的高通量功能性筛选(Zhou et al. Nature 2014; Zhu et al. Nature Biotechnology 2016; Liu et al. Nature Biotechnology 2018)。为保证筛选结果的准确性,需要避免混合型文库中的“搭车效应”。目前通行的方法要求在慢病毒侵染构建文库时保证较低的感染复数(MOI);同时为获得高度可重复性的结果,需要多组实验重复。这些要求使常规筛选工作量巨大;同时当细胞来源受限时(如原代细胞),难以实现大规模的功能性筛选研究。

为解决以上难题,本课题组建立了允许高感染复数构建CRISPR文库的新方法。重新设计的sgRNA被赋予多条分子条码,被命名为iBAR(internal barcode)(图1)。这些内置分子条码能够多次、独立追踪sgRNA富集程度,结合重新适配的MAGeCKiBAR的生物信息学分析方法,成功避免了在高感染复数条件下的“搭车效应”,并提高了数据可靠性。与常规筛选比较,iBAR方法提高了功能性筛选的敏感性,显著降低由于高感染复数建库筛选中产生的高假阳性和假阴性。该研究成果首次实现了在高MOI条件下的高通量功能性筛选,显著降低了工作量,提高了筛选准确性,为在原代细胞或动物体内筛选提供了重要工具。

本课题组的国家博新计划博士后朱诗优、博士生曹中正(CLS 15级)、刘志恒(CLS 15级)以及何苑(生命学院16级)为该论文共同第一作者。该研究项目得到了国家自然科学基金重点项目、北京未来基因诊断高精尖创新中心、北大-清华生命科学联合中心以及传染病防治国家科技重大专项的基金支持。

文章链接:

https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13059-019-1628-0

本课题组与合作者发现B族肠道病毒受体及病毒入侵细胞机制

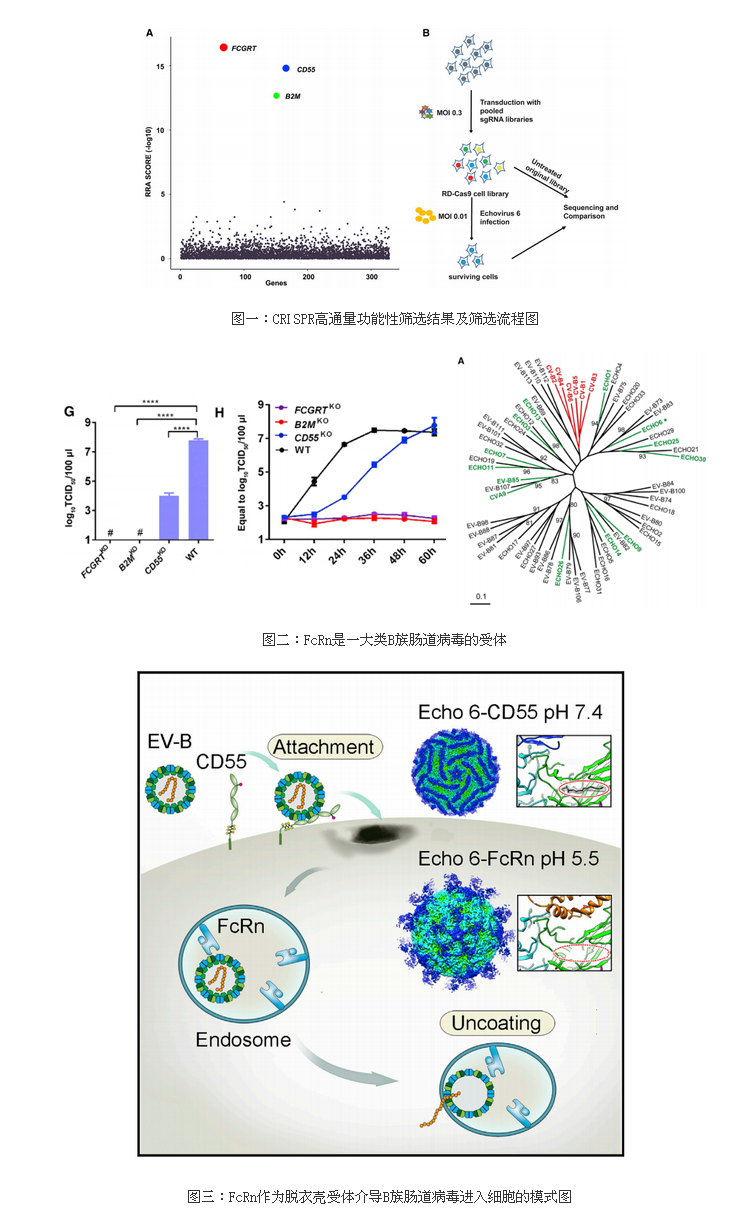

2019.05.172019年5月16日,本课题组与中国科学院微生物高福研究组以及北京儿童医院谢正德研究组合作在Cell杂志发表了题为Human neonatal Fc receptor is the cellular uncoating receptor for Enterovirus B的研究论文,报导了人新生儿Fc受体蛋白(FcRn)是B族肠道病毒的脱衣壳受体,并阐述了FcRn介导病毒入侵细胞的分子机制。

肠道病毒(Enterovirus)属于单股正链RNA病毒。常见的肠道病毒包括引起俗称小儿麻痹症的脊髓灰质炎病毒(poliovirus)及引起儿童手足口病的EV-71、EV-D68、CV-A6等。埃可病毒(echovirus)主要引起儿童病毒脑炎和脑膜炎等。目前没有针对埃可病毒的疫苗,药物及动物模型,其受体也不清楚。通过与高福及谢正德课题组合作,本课题组利用CRISPR高通量功能性筛选发现FcRn是埃可病毒的受体。

新生儿Fc受体(FcRn)能够介导IgG抗体跨胎盘转运以及新生儿吸食乳汁后IgG在小肠上皮细胞的吸收,因此对于向胎儿及新生儿提供保护性母体抗体至关重要。FcRn在成人体内的一个重要生理功能是通过介导IgG跨血管内皮细胞等转运,维持IgG抗体的血清水平。进一步的遗传学、生化细胞实验和冷冻电镜实验,证实FcRn是一大类B族肠道病毒的脱衣壳受体,论文还深入阐述了FcRn介导病毒进入细胞的机制。

本项研究(1)部分回答了一个关键的科学问题–埃可病毒如何穿透血脑屏障进而引起脑炎等疾病;(2)提供了埃可病毒研究中所需的疾病动物模型,有望加速疫苗及药物的研发;(3)为治疗性病毒的定向改造提供了依据。埃可病毒作为一种溶瘤病毒,在拉脱维亚等国家已经应用于肿瘤治疗。如何改造埃可病毒使其特异性的杀伤肿瘤细胞是一大挑战,埃可病毒受体的发现将大大促进这一方面的研究。总体来说,这是一项基础科研与临床研究有机结合的重要工作。

赵欣博士(高福组)、张桂根博士(魏文胜组)、刘升(高福组)和陈祥鹏博士(谢正德组)为论文的共同第一作者,高福、魏文胜和谢正德为共同通讯作者。该研究项目(北大课题组部分)得到了国家自然科学基金重点项目、北京未来基因诊断高精尖创新中心、北大-清华生命科学联合中心以及北京市科委生物医学前沿创新推进项目的支持。

文章链接:

本课题组再次报道长非编码RNA的功能性筛选新方法

2018.11.07

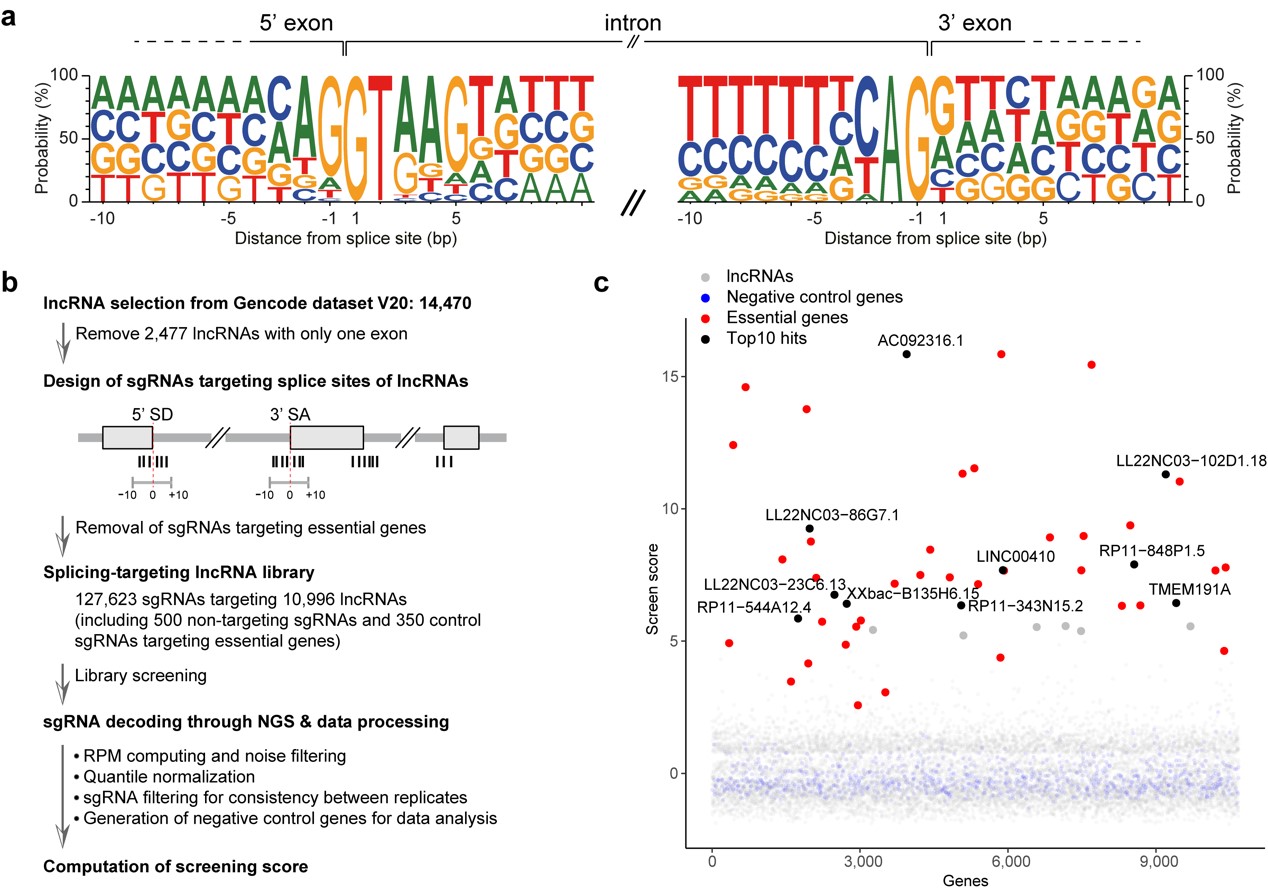

2018年11月5日,北京大学生命科学学院魏文胜课题组在Nature Biotechnology杂志在线发表了题为“Genome-wide screening for functional long noncoding RNAs in human cells by Cas9 targeting of splice sites”的研究论文。

作为强大的基因编辑工具,CRISPR/Cas9系统能够在蛋白编码基因的外显子区域产生移码突变而彻底破坏蛋白表达及功能,这一特性被广泛应用于基因的大规模功能性筛选研究。人类基因组中除了蛋白编码基因,绝大多数区域为非编码序列。其中长链非编码RNA(lncRNA)已有上万个位点被注释,但是它们绝大多数功能未知,一些已知功能的lncRNA与癌症等很多疾病的发生发展密切相关。

魏文胜课题组与合作者之前率先建立了通过成对gRNA(pgRNA)在基因组中产生大片段删除的策略来对lncRNA进行高通量功能性筛选(Zhu et al. Nature Biotechnol 2016)。后续又有报道通过CRISPRi(Liu et al. Science 2017)以及CRISPRa(Joung et al. Nature 2017)等方法来进行lncRNA的高通量功能性筛选。这些方法在效率、质量(假阳性、假阴性)上各有欠缺:比如CRISPRi的方法只能实现基因表达抑制而不是完全敲除,CRISPRa的方法只能上调基因表达,无法对基因不可或缺的作用实施筛选评估。大片段删除的策略由于步骤的繁琐,也限制了其在更大规模上得到应用。

为了突破以上方法上的局限,魏文胜研究组设计了新的筛选策略,构建了特异性靶向基因的剪接位点的新型CRISPR文库,以高通量的方式产生基因的外显子缺失或者内含子滞留。运用这一策略,实现了全基因组水平上对于lncRNA功能的高效筛选。利用靶向10,996个 lncRNA的特殊CRISPR文库,在慢性髓性白血病细胞K562中筛选并发现了230个 lncRNA与细胞存活或增殖相关。在HeLa细胞以及人B淋巴细胞GM12878中则分别发现了115个及220个影响细胞存活与增殖的lncRNA。进一步分析表明,lncRNA功能在不同细胞种类中具有显著异质性。这一新型高通量技术平台的建立,首次真正实现了从全基因组水平对长链非编码RNA进行基于完全敲除的高通量筛选,该方法学将为系统发现和解析lncRNA功能提供有效的工具。

靶向剪接位点策略筛选功能性lncRNA的流程及筛选结果

(a)真核生物(人)剪接位点区域的基因组序列特征和碱基特异性。

(b)靶向剪接位点的长非编码RNA的功能性筛选策略。

(c)K562细胞中影响细胞存活与增殖的lncRNA筛选结果。

该研究于11月5日在线发表于Nature Biotechnology(DOI: 10.1038/nbt.4283)。魏文胜课题组的博士生刘莹(CLS 14级)、曹中正(CLS 15级)、王轶楠博士(CLS 13级)以及博士后郭昱博士为该论文共同第一作者。该研究项目得到了国家自然科学基金重点项目、北京未来基因诊断高精尖创新中心和北大-清华生命科学联合中心的基金支持。

文章链接:https://www.nature.com/articles/nbt.4283

TALE蛋白对5-甲基胞嘧啶及5-羟甲基胞嘧啶的特异识别的全面解码

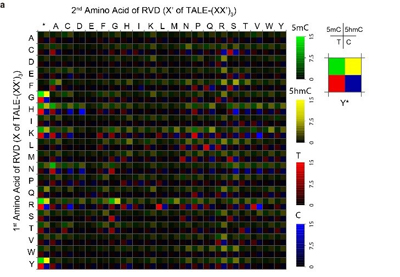

2017.10.132017年10月12日,北京大学生命科学学院伊成器课题组与魏文胜研究组合作在《Nature communications》杂志上发表了题为“Deciphering TAL effectors for 5-methylcytosine and 5-hydroxymethylcytosine recognition”的研究论文,首次全面解码了TALE蛋白对DNA表观修饰5-甲基胞嘧啶(5mC)和5-羟甲基胞嘧啶(5hmC)的特异性识别。

TALE蛋白是二代基因编辑工具TALEN的核心识别模块;其由若干个长约34个氨基酸的重复单元组成,每个重复单元利用第12、13个氨基酸(RVD, repeat-variable diresidue)与DNA碱基发生相互作用,从而实现对DNA的序列特异性识别。因为RVD与DNA碱基直接相互作用,所以TALE-DNA相互作用对DNA修饰敏感;而作为第三代基因编辑工具的CRISPR/cas则不具备这一特点。在这项工作中,研究团队筛选了全部理论上的RVD组合对5mC及5hmC这两种重要表观遗传修饰的识别,并由此鉴定出5mC、5hmC的特异性及简并性识别RVD。应用这些新型RVD,该研究实现了活细胞中甲基化依赖的基因激活和基因编辑,也在体外实现了单碱基分辨率的5hmC检测。这项工作为基于TALE蛋白的甲基化特异性基因激活、抑制及基因编辑等提供了依据。

北京大学生命科学学院张媛博士、博士生刘璐璐、郭生杰及宋靖慧为该论文的并列第一作者;北京大学生命科学学院伊成器研究员、魏文胜研究员为该论文的共同通讯作者。该项研究得到了科技部973计划、国家自然科学基金、北京大学未来基因诊断高精尖创新中心及北大清华生命科学联合中心等的资助。

朱诗优、周悦欣同学获评北京市普通高等学校优秀毕业生

2017.05.29根据《北京大学学生奖励条例》及相关规定,生命科学学院按照《“北京市普通高等学校优秀毕业生”(夏季)评选工作的通知》相关要求,学院结合毕业生的在校表现、综合班级推荐意见,评选出了9名北京市普通高等学校优秀毕业生。我室朱诗优和周悦欣同学获评“北京市普通高等学校优秀毕业生”称号。

朱诗优同学获评 “北京大学学生年度人物•2016”

2017.01.04近日,“北京大学学生年度人物·2016”评选落下帷幕,经过网络展示、现场答辩、师生代表投票等环节,最终评选产生10位“北京大学学生年度人物·2016”。生命科学学院2012级博士研究生朱诗优凭借突出的科研能力和全面发展的优秀素质,得了老师同学的高度评价,获评“北京大学学生年度人物·2016”。在北京大学2017年新年晚会上,校党委副书记叶静漪向朱诗优等获奖同学颁奖,予以表彰。

“北京大学学生年度人物”自2014年开始评选,至今已是第三年。2016年的评选于11月15日启动,全校共32位候选人参评。通过网络展示、第一轮师生投票确定20位入围终审答辩的候选人。在终审中经过个人展示、评委提问等环节,大众评审与专家评委共同评选出2016年“北京大学学生年度人物”。这些同学在学术科研、学生工作和课外活动等方面各有所长,在校内外发挥才能,展现了北大学子风采。他们之中,有人专注学术攻坚,科研成果丰富;有人勇担医学使命,努力救死扶伤;有人深入基层支教,传播知识火种;还有人在体育竞技、艺术创作、文化交流方面表现突出,不断追求卓越。

朱诗优同学通过自己的勤奋努力与同组同学的合作,在多个课题研究领域取得了突破,以第一作者身份发表的论文累计影响因子超过80。之前他以第一作者身份在Nature杂志上发表了有关建立蛋白编码基因的高通量功能性筛选方法的研究成果。16年10月,他又在Nature-biotechnology上以第一作者发表文章Genome-scale deletion screening of human long non-coding RNAs using a paired-guide RNA CRISPR-Cas9 library,将非编码元素的研究推向了新的阶段。此外,他还注重提升自己多方面的能力素质,全面发展。研究生期间他一直担任12级研究生PTN班的班长,协助班主任老师管理好班级日常事务,开展班级活动增进同学们的交流丰富大家的生活,帮助有困难的同学,努力创建科研上交流互助的氛围,帮助院里完成各项工作。课余时间,他还积极投身到志愿服务和社会实践中,他进入了优谱训练营成为一名创新导师,帮助面临高考的高中生了解大学专业的学习情况并进行高校的报考和选择,还担任了首都食品安全志愿者,普及食品安全知识,宣传食品安全法。